Interviste

Gianni Mimmo: creatività senza confini

Se dovessimo attribuire paternità o influenze sulla libera improvvisazione, non potremmo certamente riferirci ad una sola fonte. Un'analisi profonda dei legami della storia, unita a delle interpretazioni non fallaci e supportate da una logica, ci conducono a qualcosa di più di quanto rivendicato dai musicisti e studiosi del jazz. Se gli sviluppi della musica afroamericana sono importanti per inquadrare una tendenza di base dei musicisti-improvvisatori, è anche necessario ammettere che risorse fondamentali sono arrivate dall'arte europea del Novecento, dai movimenti aleatori creati nel mondo della composizione, dall'elevazione a potenza della performance e dei networks interdisciplinari (Fluxus, spettacoli dell'happening, futuristi, dadaisti, surrealisti, etc.). Soprattutto le prime generazioni di improvvisatori liberi (i musicisti nati intorno alla seconda guerra mondiale e quelli nati tra la metà e la fine degli anni cinquanta del secolo scorso) hanno incarnato queste risorse nel loro DNA, unendole ad una pratica di condivisione sociale e politica. A differenza di quanto si può pensare, gli improvvisatori liberi hanno anche materializzato le consuetudini di un'arte musicale autonoma fatta di ore e ore di pratica giornaliera, un modus operandi finalizzato all'espansione delle competenze sugli strumenti: tra questi musicisti, uno bravissimo che vi regala tutte queste qualità appena accennate è lo specialista del sax soprano Gianni Mimmo (1957).

Di Mimmo, su queste pagine, ne abbiamo parlato sempre con ammirazione e in passato Donatello Tateo ci regalò anche un'intervista quando la rivista Percorsi Musicali esisteva nella forma di blog (puoi leggere liberamente l'intervista qui); a proposito di Gianni, devo rimarcare non solo l'importanza e il valore del musicista nell'ambito di ciò che è stata la storia della libera improvvisazione e del jazz in Italia, ma ribadire anche la nostra amicizia, bella, sincera, allegra e sempre piena di discussioni e spunti progettuali costruttivi; tante telefonate, discorsi sull'arte e sulla musica e una stima incondizionata reciproca acclarata nei nostri incontri personali. Sentivo da tempo il desiderio di voler estrapolare in scrittura un pò delle nostre conversazioni e penso che questo sia il momento migliore per farlo, poiché Gianni sta raggiungendo un culmine internazionale, ottenendo riconoscimenti all'estero che si aggiungono alla sua preziosa attività concertistica italiana; dopo aver accantonato l'esperienza di Amirani Records, l'etichetta discografica da lui gestita che ha pubblicato 75 CD ottemperando ad una dimensione contemporanea della musica, Gianni ha riflettuto sul suo modo di essere musicista e senza fermarsi mai ha cominciato a dedicare il suo tempo all'arte del vivere, qualcosa che ricorda un pò per analogia il surrealismo di Magritte e le motivazioni nascoste nel suo quadro L'arte di vivere, dove si nota una divisione funzionale tra corpo (un abito maschile con giacca e cravatta rossa) e testa (una grande palla con piccoli lineamenti di un viso al centro), un modo per evidenziare come sia importante la riflessione, l'esperienza e una connessione surreale che vada oltre l'ottica del mondo per ottenere un equilibrio vero. La ricerca di Gianni è la ricerca di una luce nell'oscurità che attanaglia oggi la prospettiva umana intelligente.

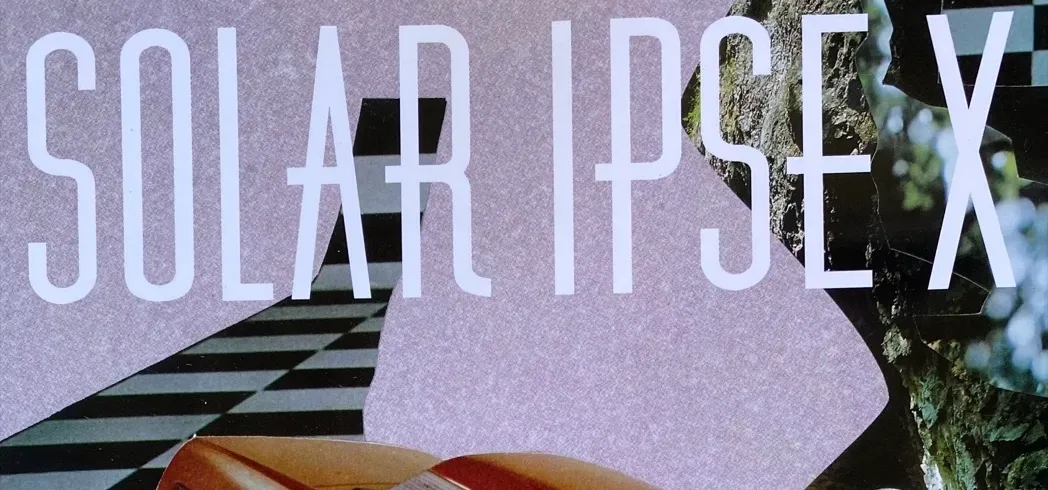

Prima dell'intervista, vorrei spendere due parole di apprezzamento sull'ultima produzione discografica di Gianni, ossia Say When, un duetto con Ove Volquartz (a clarinetto basso, contrabbasso e flauto) pubblicato per Aut Records qualche mese fa; è al solito, una testimonianza del valore artistico del sassofonista nonché brulica di quella bellissima filosofia interpretativa che si stabilisce in tutta la sua musica. Say when è improvvisazione libera fluida, dove l'istinto real time dei musicisti si trasferisce con opportuno sviluppo sugli strumenti: i due musicisti lanciano dettagli da decifrare nello spazio dell'ascolto, linee melodiche 'gentili' (la title track o anche Athen Amidst the Olive Trees), punteggiature fantasiose (Stay Reluctant) o anche gangli armonici (More than One Threshold ma soprattutto Distant Peaks), a volte sovrapponendosi altre volte rendendosi complementari. Le liner notes di Andrea Dani e la cover CD di Andrea Montanari cercano di oggettivare una relazione musicale che sta tra Jean Dubuffet e le tecniche di collage. Dubuffet è uno dei pionieri dimenticati della free improvisation e basterebbe andare a rovistare nella sua musica (che era comunque un'appendice della sua personalità pittorica e scultorea) per capire che l'Art Brut nei primi anni sessanta del Novecento era già una forma di arte spontanea e terribilmente matura che doveva fare i conti con le cognizioni accademiche per via di una considerazione dell'arte accessibile a tutti (soprattutto il riconoscimento di una superiorità creativa dei bambini, dei portatori di deficit mentali o clienti di cliniche psichiatriche); tuttavia in Say When se è vero che verifichiamo un'eguale spontaneità della musica è anche vero che non c'è aderenza alla musica caotica e rumorosa di Dubuffet e si esclude Distant Peaks, che a causa degli armonici rumorosi strappa delle somiglianze, si è comunque distanti da un automatismo delle posizioni musicali e più vicini ad una forma sonica prescrittiva che è il frutto delle qualità e delle sensibilità dei due musicisti.

Quanto a Montanari, poi, è evidente che la relazione che vuole essere instaurata con Say When è quella di due 'corpi' che fluiscono e perciò il disegno è scelto con oculatezza: il messaggio alla fine è chiaro perché la fluidità e il divenire quasi idilliaco della musica significa arrivare alla dimostrazione che esiste una saggezza aldilà degli eventi, la quale è indispensabile per affrontare le turbolenze del mondo, è qualcosa che unisce e si attesta in un'area di resilienza: Say When dona benessere all'ascolto, è una ricerca di luce che si scorge in un atteggiamento e un'effusione musicale, uno standard che può durare.

Ecco l'intervista.

EG: Ciao Gianni e complimenti a te e Ove per il bellissimo Say When. Parto da qui. Se non sbaglio questa è la terza registrazione dove suoni con Volquartz (le altre due sono Current Air e Cadenza del Crepuscolo) e mi chiedevo qual è la genesi di Say When?

GM: Ciao Ettore, grazie sempre per la tua attenzione e il tuo ascolto di questo Say When! Con Ove Volquartz esiste anche una pubblicazione per Amirani Records di Reciprocal Uncles, il cui nucleo originario era il mio duo con Gianni Lenoci, in questo caso in forma di quartetto con appunto Ove e Cristiano Calcagnile alle percussioni. Il titolo era: Glance and Many Avenues [amrn# 042]. Si tratta di un live all'Apex di Göttingen, la prima volta che incontravo Ove. Da allora la nostra collaborazione è stata intensissima, abbiamo suonato con Reciprocal Uncles in tutta Europa, ma anche con il quartetto con John Hughes al contrabbasso e Björn Lücker alla batteria, in festival di danza con il progetto Panji, in ensemble di fiati e in duo in diverse occasioni... Ci conosciamo da oltre 10 anni e davvero credo abbiamo fatto un sacco di cose insieme, inclusi stage nei conservatori, teatri, gallerie d'arte, chiese, persino negozi. Il progetto Cadenza del Crepuscolo, che contempla il lavoro insieme al contrabbasso di Hughes e l'incredibile church-organ di Peer Schlechta, ha poi dato un ulteriore impulso alla forma dialogica di timbri così distanti...

Tuttavia, non avevamo mai registrato un duo, forse lo praticavamo, ma non lo avevamo mai concepito con modalità compiute. Ove ha un'esperienza vastissima, ha suonato con nomi storici come Cecil Taylor, Günter Hampel... E poi è un musicista molto completo e versatile. Ci siamo resi conto di avere, in un certo senso, maturato delle affinità nel modo di procedere, una certa nuova attenzione verso la forma. Forse questo deriva da un'attenzione, piuttosto spiccata in entrambi, per la dinamica e i contrasti timbrici e per un'attitudine forse più narrativa, non saprei... Questi elementi risultano spesso più diluiti in ensemble più espansi, mentre emergono come protagonisti in formule rivelatorie come il duo. Nel tempo si è creata una specie di stanza sonora nella quale era molto facile far convergere le rispettive energie e ho pensato che fosse ora di documentarlo. Ci siamo presi tempo in studio, il suono era ottimo, non è stato difficile produrre un bel materiale. Nel riascolto è emerso un fil rouge, un percorso direi, sul quale abbiamo convenuto. Aut Records si è detta subito interessata al lavoro che poi ha visto la luce all'inizio dell'anno.

EG: Sax soprano e clarinetto basso/contrabbasso è una combinazione non frequente nelle registrazioni di free improvisation. A mia memoria ci sono i duetti di Parker/Rothenberg, Doneda/Rühl, Coxhill/Ward, Sjöström/ Gratkowski e poi ci sei tu in Explicit con Vinny Golia. E' qualcosa che sembra comunque appartenere agli specialisti del soprano ed ha certamente delle qualità timbriche implicite che lo avvicinano alla chamber music. Cosa ne pensi?

GM: La fascinazione per il clarinetto basso e in particolar modo per quello contrabbasso è storia antica per me. Sono strumenti che assommano estensione nel range e incredibile flessibilità timbrica. Rimangono per me in parte imprendibili per una certa natura ibrida nella qualità del tono che producono, conoscono il calore di un violoncello e le asperità di una fibrillazione, di micro-battimenti, di improvvise lacerazioni del suono. "Sussurri e grida", mi dico spesso. Sono timbriche che riescono ad avere un doppio ruolo: dialogico e di tessitura. Questo spiega anche il loro impiego in contesti cameristici (per il cl.basso penso a Webern e ai suoi meravigliosi lieder e per il cl.contrabbasso all'impiego nel soundtracking ad es.). Insomma, posseggono una forza tellurica con la quale mi piace avere a che fare, la distanza nel range mi costringe a procedere per associazioni insolite. È molto stimolante, specie si tiene acceso l'ascolto reciproco e con Ove questo avviene sempre. Inoltre, quando la palette a disposizione è molto ampia, è forse più naturale procedere con maggiore attenzione, con più accortezza forse, verso uno spontaneo impianto formale dell'improvvisazione. Sembra forse contraddittorio, ma emerge chiaramente un carattere compositivo in queste improvvisazioni.

EG: Nelle liner notes di Say When Andrea Dani ha menzionato il grande Jean Dubuffet, la cui musica è assolutamente straordinaria, soprattutto per quei tempi. Cosa pensi di Dubuffet, anche alla luce di alcune critiche che gli vengono rivolte proprio dagli improvvisatori riguardo ad una presunta automaticità dell'impulso prescritta dal francese?

GM: Ho affidato ad Andrea Dani, il quale ha gentilmente acconsentito, l'idea di scrivere un liner per questo album perché è un sensibile pensatore e possiede una capacità di lettura trasversale che fa appello a categorie spesso distanti, ma che insieme concorrono a offrire un risultato composito e ricco di insolite prospettive. Anche stavolta mi ha sorpreso, cogliendo nel segno, citando Dubuffet. (Ri)Conosco Dubuffet come artista completo, non sento di dividere il suo agire in differenti discipline: la pittura, le maschere, i disegni infantili, la musica, la scultura... Lo sento come una figura "intera" che racchiude nel suo fare una spinta creativa primordiale, qualcosa prima del pensiero. La cosa che a mio parere accomuna il processo di fruizione dell'opera di Dubuffet e questa musica è forse una specie di innocenza che pur da prospettive distanti si avverte, una fragranza che sta prima della (o forse eccede la) sua interpretazione per categorie. Sempre sono tuttavia individuabili linguaggi, provenienze, derivazioni. Credo sia inevitabile: siamo essere complessi, fatti di biblioteche interiori cui facciamo naturalmente riferimento. Ma c'è forse una postura, quasi visibile per quanto mi riguarda, che mi fa pensare a questa similitudine.

La posizione critica che considera l'automaticità dell'impulso un minus della musica di Dubuffet è comprensibile, ma parte forse da una posizione impropria. Mi torna alla mente una conversazione intorno a un filmato nel quale un uccellino zampettava curioso su una chitarra elettrica, sdraiata a terra e collegata ad un amplificatore. Potevamo obiettare al fatto che si trattasse di un'improvvisazione? Il richiamo della musica di Dubuffet sembra rivolgerci la domanda "Senti quante cose accadono nel suono prima della sua assegnazione a qualsiasi categoria? Al netto di qualsiasi sovrastruttura culturale?". È una domanda ancora interessante, direi. Anche se senz'altro legata a quel tempo e a quella temperie culturale. Assertiva allora, più confusamente percepita oggi, penso.

EG: Ci spieghi quando è nata la tua collaborazione con Andrea Montanari e cosa ti ha colpito della sua 'astrazione' profusa nel collage?

GM: Ho incontrato la prima volta Andrea Montanari, dopo un mio live al festival del cinema di Bergamo nel 2016 dove avevo portato un mio lavoro di live-soundtracking. Lui aveva appena collaborato con Gianni Lenoci in un altro progetto sulla relazione fra musica e immagine. Dopo la scomparsa di Gianni ci siamo risentiti in occasione di una serata dedicata al ricordo di questo bravissimo pianista e compositore con il quale ho condiviso un decennio di attività. Andrea aveva ritrovato dei disegni a pastello che aveva fatto e poi non usato per quel progetto con Gianni. Guardandoli insieme abbiamo pensato che contenessero una tenera cifra narrativa, allusiva e non priva di una certa malinconia. Il tratto mi ricordava Folon... e abbiamo individuato una successione e io ho pensato alla musica, un solo soprano sax. Il lavoro ha preso il titolo di "The Lost Frames" ed è stato presentato al teatro Radar di Monopoli nella serata appunto dedicata a Gianni e poi anche al festival Urticanti nel 2021. In quel caso i disegni astratti rimangono proiettati uno ad uno e ad ognuno di essi viene dedicato un brano suonato dal vivo.

Andrea ama molto il collage, il suo lavoro è piuttosto accurato e mi ricorda quello degli affichistes milanesi negli anni '60. Ma mentre in questi ultimi il senso sembra emergere da uno strappo, una lacerazione che fa emergere il segno di stratificazioni precedenti, nei collage di Andrea il tratto compositivo è più evidente, netto. Ne risulta un processo fruitivo più articolato, fatto di continue messe a fuoco, uno spostamento delle profondità che per me è molto stimolante e che sento molto vicino al mio modo di procedere nella pratica improvvisativa. Abbiamo presentato un lavoro al festival Osvaldo in Rovereto che è andato piuttosto bene nel 2022. Anche qui musica e immagine sono abbinate in una specie di lettura reciproca, quasi mai didascalica. In questo senso è anche interessante ricordare "Costellazioni Incidentali" che ho presentato a Fano Jazz nel 2021, una commissione del festival, in cui partitura grafica e mappe astratte preparate da Andrea sono diventate la mia solo performance. Questo collage che appare in copertina è parte di una sua serie intitolate ABSTRACT IN YOUR HOUSE e offre un buon indice di lettura della musica che si ascolta nell'album. Ci sono elementi che galleggiano e che chiamano la nostra attenzione in un processo di riconoscimento, ancora una specie di continua messa a fuoco, ecco. I titoli dei brani sono anche un po' così: fra gli altri si citano gli occhi di Atena (come viene chiamato il contrasto di luce causato dal vento tra la parte opaca e quella lucida delle foglie dell'olivo) [Athena Amidst The Olive Trees] oppure ci si riferisce al concetto di soglia [More than One Threshold]...

EG: Dove si dirige secondo te l'"astratto" nei tempi attuali? (riferito a tutte le arti).

GM: Davvero non so rispondere a questa domanda. I tempi sono così densi e confusi e il processo fruitivo così sollecitato che le valenze sono spesso imprevedibili. Alcuni richiami sembrano efficaci e tuttavia c'è uno smarrimento della comprensione. Non so, credo che nell'astratto risieda ancora un richiamo misterioso, che credo abbia attinenza con un certo appetito spirituale mai completamente perduto, un bisogno non sopito di catarsi. Forse leggera, direi, tuttavia presente. Penso a certi effetti di un segno assertivo e potente all'interno di un non luogo come una stazione della metropolitana, pensa a un'opera di Emilio Vedova... c'è qualcosa di inesplicabile ma estremamente presente in quel luogo... ancora oggi. L'astratto continua a chiamare e ad attraversare.

EG: Noi parliamo spesso della musica improvvisata sia di ieri che di oggi e ci riferiamo spesso ad un metodo di comportamento dell'improvvisatore, uno che deve introitare competenze, accettare i transiti e saper analizzare i cambiamenti, trasformare la tensione in spunti creativi, essere consapevole di una visione. Qual è lo sforzo che l'improvvisatore deve implementare e qual è il vantaggio da acquisire in una pratica quotidiana dello strumento?

GM: Collaboro con musicisti di ogni parte del mondo e noto che gli approcci, il percorso, persino la pratica ha aspetti e cammini molto personali forse dettati dalla formazione o forse dalle frequentazioni, non so. Per quanto mi riguarda sono con te d'accordo sul fatto di lavorare per possedere una visione d'insieme, una consapevolezza dei tempi e della misura da usare. Un senso della posizione, per usare una categoria di un maestro a me caro. Questo credo che abbia a che fare con il concetto di responsabilità, del sapere che con la tua musica consegni qualcosa. Diciamo, per essere brevi, voglio che l'improvvisazione prenda (e doni) il meglio da me. Lavoro per una qualità buona di ciò e di come faccio, ecco. Per ognuno questa soglia di qualità è differente, credo. Alcuni si affidano ciecamente alla propria spontaneità, altri ricercano un percorso attraverso la tecnica, altri da processi reattivi... Personalmente, il suono e la sua pratica su uno strumento arcigno ed ingrato come il sassofono soprano mi richiedono una sorta di dedizione talvolta severa. Ma mi rendo conto che la frequentazione assidua rende la relazione ricca e vera nelle sue contraddizioni. Una parte per me anche molto importante è rivestita dalla frequentazione di altre prospettive artistiche. A volte una mostra d'arte rappresenta per me un serbatoio ispirativo straordinario e di grande durata. Per rispondere più direttamente direi che l'impegno è dato dal rimanere aperti e curiosi, severi e attenti. Ma questo ha molto a che fare con il carattere di ognuno...

EG: Ho sempre pensato che la tua musica sia collocata in un perfetto assioma di elementi anche extramusicali: il surrealismo e l'arte inconsueta del primo novecento, l'area della performance, un tenero richiamo all'arte espressionista. Condividi questa mia idea? E se non è così puoi specificare i tuoi drivers extra-musicali?

GM: Ho spesso detto che la mia maggiore fonte ispirativa risiede nella pittura, nella scultura, nella fotografia anche... o nell'architettura. In generale direi che la forma o le forme in senso lato hanno per me un richiamo che risveglia la mia curiosità. Ma sono certo d'accordo con te circa la fascinazione del primo Novecento, le forze che si agitano a Vienna per esempio, Webern, Berg. Ma anche certa narrativa giapponese ad esempio.. Kawabata, certe volte penso che vorrei fare musica come lui ha scritto romanzi o la pittura di Casorati... anche lì una sospensione un incanto che vorrei avesse la mia musica... ma sono troppe per essere menzionate, queste fonti...

EG: Vorrei che per me e per i lettori di PM illustrassi le tue bellissime esperienze all'estero. Partirei da quella del SoundOut festival a Canberra dove sei stato partecipe di un festival dell'improvvisazione che pochissimi conoscono in Italia. Vorrei sapere che cosa ti ha dato questa esperienza e se hai potuto maturare un'idea sulla scena improvvisativa australiana?

GM: Davvero posso dire che l'esperienza al SoundOut è stata proficua sotto diversi aspetti. Ho conosciuto musicisti molto bravi, ho avuto scambi molto interessanti che penso frutteranno altre collaborazioni importanti, mi sono piaciuti moltissimo i giovani che ho trovato ottimisti e curiosi. Ho avuto una masterclass con loro e c'era una bellissima energia. Ho avuto modo anche modo di ascoltare e osservare intersezioni e comunicazioni diverse. Il direttore artistico del Festival Richard Johnson ha un'attenzione molto accurata e una spiccata propensione a favorire incontri e scambi artistici a molti livelli. Credo tornerò laggiù, stiamo pensando a una mia composizione per large ensemble per la prossima edizione. Mi sono molto piaciuti i musicisti francesi di Hubbub, ho suonato con alcuni di loro in diverse combinazioni. Mi è piaciuta moltissimo la cellista canadese ma ora residente a Melbourne, Peggy Lee. Credo proprio funzionerebbe molto bene suonare ancora con lei. Al SoundOut abbiamo avuto un sestetto con, fra gli altri, lei e Frederick Blondy al piano... davvero molto buono. Ho avuto uno splendido scambio con l'artista Locust Jones, ho interpretato in una parte del mio solo concert due suoi grandi dipinti e credo senz'altro che faremo qualcosa ancora insieme in futuro. Con Richard Johnson abbiamo anche fatto una camminata e registrato in una caverna in un parco nel quale la natura davvero ha una forza percepibile. E poi ho riscontrato una ottima curiosità ed attenzione nell'audience, una certa freschezza delle proposte... insomma vista da laggiù, lo dico con dispiacere, la vecchia Europa sembrava malinconica e lontana...

EG: A metà Marzo sei stato in Germania per suonare con il Wild Chamber Trio, assieme a Clementine Gasser ed Elisabeth Harnik, due grandissime improvvisatrici anche sbilanciate su una visione classica della musica per ciò che concerne progetti di partitura tradizionali e grafiche. Qual è il valore aggiunto che avverti in questo trio?

GM: Beh, Wild Chamber è per me speciale. Lo fu dall'inizio dell'avventura, ormai 13 anni fa, quando Elisabeth suonava in un set differente dal mio al Vortex a Londra e dopo il mio set mi chiese: ti va se proviamo a fare musica insieme? Da lì è partito questo viaggio che ha portato al primo disco 10.000 Leaves insieme a Clementine. Il valore aggiunto, mi chiedi... Il valore aggiunto è che sono due musiciste molto aperte, che sanno ascoltare moltissimo e con derivazioni solide e molto consapevoli, veramente posseggono e sono possedute dai loro rispettivi strumenti e da una passione sincera per la musica. Entrambe sono enormemente cresciute in maturità artistica e in skill strumentale. Il concerto di Monaco all'Einstein Kultur per la serie Offene Ohren curata da Hannes Scheider e anche quello all'ArtActs 25 a St.Johann Tirol sono stati davvero eccellenti. È un impianto cameristico selvaggio e raffinatissimo insieme. Io sempre trovo un senso formale pazzesco, una concentrazione altissima. È un trio che richiede di essere sempre in ascolto, l'interplay molto vivace. Suoneremo ancora in Austria a Graz e Klagenfurt il prossimo fine Maggio. Spero tanto di poter portare in Italia questo trio, davvero sarebbe bello.

EG: Un'altra esperienza incredibile è quella del progetto in Giappone con Hashira Yamamoto che include delle affascinanti sorprese. Ci parli di come è nata questa collaborazione e che cosa hai vissuto nei concerti in Giappone?

GM: Il progetto con Hashira Yamamoto ha una declinazione molto particolare che parte da una mia mail. Avevo visto alcune sue fotografie in rete e gli avevo chiesto un'immagine per "Transient" il secondo album del trio Clairvoyance (con Adriano Orrù al contrabbasso e Silvia Corda al pianoforte e al toy piano). Hashira aveva gentilmente acconsentito e anche impiegato la musica di quel disco per insonorizzare la mostra delle sue fotografie in una galleria di Osaka. Il lavoro di Hashira è spesso basato sull'utilizzo di tecniche assolutamente analogiche nello sviluppo e nella stampa. Le sue foto hanno spesso un impianto formale piuttosto tradizionale e tuttavia molto affascinante.

Il suo progetto che raccoglie le immagini scattate lungo un tragitto di tre anni che ha ripercorso la via della seta dalla prefettura di Nara in Giappone fino alla costa atlantica del Portogallo è molto particolare e regala inquadrature dal carattere contemplativo di vari luoghi lungo il cammino, come degli sguardi lanciati dalla propria anima. Hashira ha poi raccolto tutte queste fotografie, incollandole in tre makimono, rotoli di carta di riso lunghi 8 metri ciascuno, interamente assemblati a mano che celebrano questo viaggio d'incanto che accosta immagini provenienti da angoli remoti e silenziosi. In certe immagini sembra di poter ascoltare un vento che le attraversi...Durante una visita in Italia per una sua mostra a Milano, Hashira mi ha lasciato i tre makimono come elementi diciamo così ispirativi... ebbene io ho scelto 7 immagini da queste raccolte e ho incominciato a pensare a delle musiche che ne potessero scaturire.

L'idea ha preso corpo e abbiamo deciso di dare forma al progetto cominciando con una registrazione del mio solo sassofono in un luogo significativo, abbiamo quindi scelto un tempio, il Tachibana-dera di Asuka, nella prefettura di Nara, regione da dove il viaggio di Hashira partì. Grazie a una lunga trattativa con il priore buddhista di questo tempio abbiamo infine avuto il permesso di organizzare una recording session il quel luogo.

Era la seconda volta che tornavo in Giappone, la prima fu nel 2018 per un tour con Satoko Fuji e per alcuni concerti con Yoko Miura. Questa volta, grazie ad Hashira ho avuto modo di approfondire alcune personali curiosità sul Giappone e su un certo semplice equilibrio che sembra attraversare lo sguardo e il pensiero. Il tempio si trova in aperta campagna, i ciliegi erano in fiore, le immagini di Hashira aperte sui tatami e la luce perfetta. Credo che una prima parte di questo progetto abbia ora preso corpo e sono molto curioso di proseguire. La mia intenzione è arrivare a un prodotto misto, immagine e musica, non so ancora se un libro o un altro tipo di pubblicazione, sono ancora in una fase fattiva, ma la materia è davvero ricca.

Sempre in Giappone mi è capitato di trovare un'attenzione e una concentrazione particolare. Il rapporto con il fare artistico ha un peso del tutto diverso, le mie categorie semplicemente scompaiono a vantaggio di una specie di pratica complessiva che coinvolge vissuto quotidiano e musica. Non è facile spiegare come, ma sento di fare bene laggiù... Tornerò, questo è certo, devo affinare alcune strategie ma credo che tornerò presto...

EG: In 60 anni e passa di storia, jazz e libera improvvisazione hanno acquisito un certo status nella formazione degli artisti, soprattutto nei conservatori o nelle scuole di musica i generi sono entrati nei piani di studio degli allievi. Riguardo alla free improvisation, pensi che questo abbia provocato dei cambiamenti nella considerazione dei giovani artisti, che non hanno avuto la fortuna di sperimentare gli anni d'oro?

GM: Sì, credo di sì. Ma è anche un tempo diverso. Io ricordo che uno certo spirito di opposizione animava le mie scelte di gioventù. Ma è sempre auspicabile che nel percorso di formazione si incontrino possibilità di approfondimento e possibilmente insegnanti che sappiano accendere e tenere acceso il fuoco della conoscenza... Tuttavia, anche per ragioni anagrafiche tendo a rimpiangere quello spirito che animò i miei inizi… Bisogna avere domande, non sempre è meglio partire dalle risposte… ecco. Il mio timore è quello di una mancanza di ascolto, di una ricerca, della mancata occasione per creazione di unpantheon personale… insomma i limiti dell’apprendimento scolastico. Naturalmente esistono esempi brillanti, mi vengono alla mente certe esperienze americane o tedesche ad esempio. Ma sempre si tratta, più che di programmi, di capacità di trasmissione, di usare la scintilla per accendere un fuoco più che di chiedere “chi ha un accendino?”

EG: Ti faccio una domanda che tutti vorrebbero fare. Molti si chiedono quale sarà il tuo orientamento musicale dopo che hai chiuso l’Amirani R. e forse il motivo della loro interrogazione sta nel fatto che vorrebbero suonare con te.

GM: Come ebbi a dirti alla chiusura dell’avventura di Amirani Records, ero arrivato ad avvertire un senso di compiutezza. Come fosse tempo di girare pagina, improvvisamente quel sentore era divenuto chiarezza e mi sono detto che poi non era così strano. Le cose, semplicemente, cambiano. La mia idea è di partire con una nuova avventura, forse più personale, documentativa, e magari proprio con il progetto con Hashira Yamamoto come primo passo. Ho anche in mente un nome per questa nuova “cosa”, ma non voglio spingere, credo che verso al fine dell’anno avrò le idee più chiare.

EG: Tutti sentiamo ancora la mancanza di Gianni Lenoci ma tu lo celebri sempre nei discorsi e nei pensieri e poi la Puglia è certamente uno dei tuoi punti di riferimento in Italia, non solo per le radici familiari. Puoi dirci qualcosa sui tuoi progetti con i musicisti pugliesi.

GM: Tornerò in Puglia il prossimo mese! Proprio con Ove Volquartz presenteremo questo “Say When” nello studio di Gianni Lenoci, l’album come sai è lui dedicato. Avremo anche intersezioni con Pierpaolo Martino all’Università di Bari, suoneremo a Mola e a Lecce. I miei rapporti con la Puglia e i suoi bravissimi musicisti si sono intensificati moltissimo durante la collaborazione con Gianni. Anche questa volta incontrerò diversi musicisti pugliesi alcuni dei quali hanno pubblicato con Amirani in passato. Per me tornare in Puglia è fare “campo”, è ritrovare amici e collaboratori… che sono tutti molto cresciuti, il tempo passa… spero davvero in un abbraccio con tutti loro.

Saxofonista, artigiano e produttore con la sua etichetta Amirani Records, Gianni Mimmo è uno degli artisti più interessanti legati al panorama italiano della musica di ricerca.

Quando e come si è avvicinato per la prima volta al sassofono?

Fu nel 71. Avevo comprato un LP di Archie Shepp. Credo sia l’unica cosa di Shepp che si possa chiamare R&B., è una registrazione del 68/69 ... Intorno a me i ragazzi più grandi ascoltavano cose pop americane e inglesi.

Alcuni più smaliziati, conoscevano gli scaffali “giusti” in un negozio del centro della mia città. Io ero troppo giovane e così frequentavo quel negozio solo quando i più grandi ci andavano, ma non riuscivo mai a vedere quegli scaffali perché loro ci stavano davanti tutto il tempo. Così presi a pensare che in qualche altro scaffale avrei trovato qualcosa.

Mi svenai per quel disco fra la derisione dei miei amici. Viso nero in copertina viola.

La voce nera del tenore di Sheep fu quella la scintilla.

Entro l’anno recuperai uno strumento veramente rudimentale proveniente da una banda di paese.

Ma ebbi un vero sax professionale, un paio d’anni più avanti. Un alto che potei compare perché mio padre vinse una piccola cifra al casinò.

È da lì che il sax mi cadde nel cuore.

Steve Lacy ha avuto un’importanza fondamentale per la sua formazione da musicista. A lui deve probabilmente la sua stessa ossessione per la ricerca. Una ricerca “monacale” che vuole andare alla radice della propria persona al fine di regalare una performance “sincera”, slegata da una comunicazione di tipo idiomatico. Quanto lavoro richiede un tipo di approccio allo strumento così profondo?

Steve Lacy ha avuto un’importanza nella mia formazione come uomo. Steve mi ha detto poche cose, tutte fondamentali. Io rimasi colpito dalla profondità dell’uomo e dalla lucidità della sua musica. Al suo primo concerto che vidi nel 74, in duo con un poeta bolognese che ora non c’è più Adriano Spatola, andai letteralmente per terra.

Ancora la ritengo una delle esperienze più belle che mi è stato dato modo di vivere. Era un lavoro quasi sillabico sulle cellule fonetiche, era così dentro la materia da rivelare improvvisamente, e in modo così inequivocabile, quante possibilità si incontravano lavorando sul suono.

Non puoi muoverti sinceramente senza essere vicino alla parte più nascosta di te quando decidi di esporti come musicista, come artista.

Questo viene da Steve e da altri maestri in genere: lo scultore Alberto Giacometti, Orson Welles, indubbiamente Cage, Francis Bacon…

La ricerca diventa “monacale” quando ha dentro una rinuncia.

Cioè deriva da una sottrazione. Ho incominciato a sottrarre strumenti, linguaggi, abitudini, e improvvisamente tutto è divenuto chiaro e duro.

Ho scelto di dedicarmi a un solo strumento che avesse dentro un numero importante di cose insolute, non per risolverle, ma perché è solo lì che vedo chi sono.

Voglio dire, devo averlo ripetuto spesso…, io credo che se ho davanti un certo numero di difficoltà da affrontare, ho l’occasione di dire e fare il meglio che posso.

Il lavoro presenta momenti molto ostici, nei quali lo sconforto viene a trovarti e tu pensi che forse hai sbagliato tutto.

Così ho semplicemente accettato che io posso talvolta anche odiare questo strumento. In media, una volta ogni dieci giorni mi capita...

È come stare con una persona e convivere anche con la parte più scomoda della faccenda. Non conta chi è più forte, conta la relazione.

Al 2000 risale l’inizio della sua collaborazione con la poetessa Chandra Livia Candiani. Devo ammettere che la correlazione tra improvvisazione e poesia mi ha sempre affascinato molto. La musica si limita a modellare il contesto nel quale le poesie vengono raccontate, come fosse una colonna sonora, oppure nasce un’interazione più profonda tra le due forme d’arte?

Chandra è una straordinaria persona, con una spiritualità in bilico tra l’infanzia e l’inesorabile. Rappresenta per me un incontro indimenticabile tra la sua parola e la mia musica. Il nostro è stato un lavoro di “traduzione”, del tempo di mezzo fra la musica che diviene parola e della parola che diviene suono. Su questo crinale si gioca l’enorme responsabilità di spostare le rispettive qualità e mancanze.

La poesia, quando è buona, non ha per nulla bisogno di altra musica. Prendi T.S. Eliot, prendi Beckett, che bisogno c’è di farci musica sopra, sotto, intorno?

È così che abbiamo deciso di sollevare il velo e muovere le parti. Portare la poesia fuori dalla lettura privata, intima e farla viva lavorando su echi di suono provocato, capendo quanto c’è dentro l’asprezza di certe consonanti e trovando una declinazione musicale oltraggiosa, sollecitatoria dell’ascolto.

Con Chandra abbiamo dato decine di house concert prima con “Lettere mai scritte” e poi con “Io con vestito leggero” e abbiamo davvero provocato un ascolto nudo, nel quale ci si trova a bazzicare intorno a dei confini.

Abbiamo incontrato audience incantate, stupite, attonite, ostili ma tutte vicine, toccate.

È stato un’incredibile collaborazione, con tratti quasi trascendentali.

Tutti dovrebbero leggere Chandra.

Io metterei un’ora di Chandra a settimana nel calendario scolastico…

Insieme a Xabier Iriondo, col quale ha collaborato in tantissime occasioni, ha avuto la possibilità di sperimentare un nuovo approccio alla musica, dove il luogo in cui ha sede la performance è parte integrante della stessa. Addirittura è il “luogo a suonare voi” e non viceversa. In quale modo il luogo della performance può essere così determinante?

Ho avuto maestri più giovani di me, pazienti e comprensivi della mia inadeguatezza.

Questi giovani leoni hanno sempre le mani sporche di marmellata… così ho incominciato a chiedermi dove fosse la marmellata di questa generazione e cosa la rendesse così desiderabile a un cane sciolto come me…

Xabier ed io abbiamo un dialogo stretto e molte cose in comune, compresa una certa curiosità riguardo a ciò che spinge un uomo a esprimersi con il suono.

Ciò non toglie che abbiamo provenienze e declinazioni differenti. Fino ad un certo punto la nostra collaborazione ha avuto un aspetto più “concreto”: il lavoro sul suono, il treatment, lo spostamento semantico, il lavoro sul film “Kursk_truth in the end”.

Poi, quasi improvvisamente, abbiamo compreso quanto pulsante fosse questo metalinguaggio che si era formato e abbiamo incominciato a parlare della nostra come una ”musica dei luoghi”.

Il luogo che fu scelto per Your Very Eyes è una chiesa rupestre, una grotta che si chiama Santa Lucia alle Malve. A Matera. Un luogo che fosse acusticamente decisivo e che avesse una forza disvelante.

Quel disco è una specie di salmodia laica. E avviene che può nascere perché il luogo modifica, agisce e propaga in modo quasi soggettivo il suono. Considero questo duo un trio, dove il terzo elemento è il luogo.

Abbiamo portato questo lavoro in diversi luoghi e ogni volta abbiamo tenuto quest’apertura a farci determinare dalle risonanze a inglobarle e a farci fagocitare da loro.

Se ti consegni così, non sei tu che suoni, che hai il drive. Finisce che appartieni a qualcosa di più grande, è la musica che ti attraversa e tu non puoi fare che appartenervi.

Una specie di sublimazione reciproca. C’è una parte commovente in questa storia.

Oltre ad essere un valido musicista è anche un bravissimo artigiano. Da tantissimi anni si occupa di riparare sassofoni, sicuramente si può dire che la conoscenza del suo strumento ha raggiunto livelli enciclopedici. In che modo le due cose sono collegate? Pensa che anche un musicista può essere considerato a modo suo un artigiano?

Le due cose sono collegate in parte, nel senso che questo lavoro ti dà una possibilità di entrare in una dimensione relazionale profonda e al tempo stesso veramente concreta con lo strumento. E certamente mettere le mani “nella” fisica del suono, essere “sporco” di suono è una cosa che apre a un approccio più sciolto nella sperimentazione.

Grazie al mio lavoro ho toccato strumenti importanti e poveri, ho studiato e in parte compreso filosofie costruttive, compreso addirittura talune parabole artistiche di alcuni musicisti.

Credo che sarebbe straordinario analizzare in modo sistematico il cammino artistico di un Coltrane, ad esempio, attraverso lo studio delle qualità timbriche e strutturali gli strumenti che usò nel corso della sua carriera.

Se tu contempli un quadro di Vermeer o di Pollock, se segui la loro opera, puoi comprendere quanto sia importante a un dato momento l’utilizzo di una certa tecnica, che improvvisamente, così senza preavviso, aiuta a vedere, esprimere, sviscerare quello che l’artista ha nel cuore, imprimendo una svolta importante al loro stile.

In questo c’è un collegamento forse tra le due parti.

Molti saxofonisti cercano un suono dentro lo strumento e altri lo cercano in sé.

Io sono affascinato dalla complessità. Per me un musicista maturo ha una complessità, uno strumento dal suono complesso mi affascina di più di uno con un bel suono.

Ecco forse il vantaggio e il collegamento fra l’artigiano e il musicista. Ho la fortuna di stare molto a contatto con il suono.

Quali sono i musicisti, oltre a Steve Lacy, che l’hanno influenzata maggiormente in questi anni e perché?

Ho molti padri che amo e odio e che mi fanno compagnia. E che mi seguono da tanto tempo. Se la domanda si riferisce agli ultimi anni, la risposta è “nessuno” o “me stesso”.

Nel senso che mi pare che le linee per me fondamentali, dal punto di vista strettamente musicale, sono le stesse da qualche tempo, ormai: Cage, Feldman, Lacy, Mitchell, Ashley, Hemphill, Braxton e naturalmente Coltrane, Dolphy, Marion Brown.

Negli ultimi anni ho fatto attenzione a certi sviluppi, più manieristi se si vuole… Salvatore Sciarrino per esempio, per il quale ammetto un debole forse un po’ esagerato.

Un compositore ed esecutore straordinario che sempre mi incanta è Stefano Scodanibbio.

Le influenze più forti per me comunque giungono dalla pittura e dalla scultura: il 600 fiammingo è per me una cosa quasi insostenibile per la bellezza e la forza della luce, e poi Jackson Pollock, Braque.

Con Rothko ho un debito immenso, credo sia forse la mia più grande influenza degli ultimi anni. Come Samuel Beckett, Mark Rothko parla una lingua così diretta e profonda il cui potere affabulatorio è misterioso. Come per la musica, si rivolge a categorie opache, e ha il potere di muovere la prospettiva della fruizione.

Darei molto per avere la possibilità di suonare in una stanza con opere di Mark Rothko. Ho fatto un tentativo per ottenere il permesso di suonare in duo con Gianni Lenoci alla Rothko Chapel di Huston, TX, ma la faccenda è troppo complicata. Tuttavia non demordo…

Come se non bastasse da diverso tempo porta avanti anche un’ottima etichetta discografica, la Amirani Records, con la quale ha prodotto album di artisti del calibro di Anthony Braxton. Com’è nata questa collaborazione? Ha qualche aneddoto da raccontarci?

Beh, tutto è cominciato con un’idea di Cristiano Calcagnile che oltre ad essere un eccellente percussionista e compositore e improvvisatore, è una persona alla quale sono legato in modo speciale. E’ stato Cristiano, batterista del quartetto di Braxton, a suggerire la mia label ad Anthony…

E così si è chiuso un cerchio iniziato tanti anni fa, quando vidi il primo concerto di sax solo della mia vita, a Milano e un giovane Braxton entrava a far parte della mia esperienza…

In questa produzione tutto si è svolto con apertura e condivisione.

Ho voluto proporre un concept intorno all’idea di “standards”, (in fondo ripercorrendo un’idea di circa trent’anni prima, quando ascoltai “Donna Lee” suonata a una velocità incredibile sul clarinetto contrabbasso in quel vinile Steeplechase con Braxton e Montoliu al piano...) come un cammino spaziale attraverso forme date… così anche la copertina è stata pensata in quel modo: una donna che lieve attraversa il cortile arredato di opere di un museo...

E poi il bellissimo saggio di Erika Dagnino … A tutto questo Braxton ha sempre aderito con un entusiasmo, un’innocenza direi e al tempo stesso una lucidità e una consapevolezza artistica uniche.

Ecco un uomo del suo tempo con una visione totale e aperta. Certamente un migliore.

Riuscire ad “aprirsi” agli altri è l’unica cosa che conta nella musica d’improvvisazione? O secondo lei ci sono altri aspetti importanti di cui tenere conto?

La cosa più importante è aprirsi a se stessi, avere a che fare con una parte con certe volte non vorresti avere, stare con la difficoltà. Se faccio così il mio apporto all’improvvisazione, è doppio: da una parte imprimo una direzione e dall’altra ne assumo la responsabilità.

“Nell’improvvisazione è una questione di vita o di morte”, diceva Lacy.

Non sono sempre stato d’accordo con lui, tuttavia penso che una cosa non utile all’improvvisazione sia il nascondimento.

È una questione di responsabilità. Io raramente mi diverto, improvvisando.

Non so, mi sembra di avere a che fare con qualcosa di più grande. E sono molto orgoglioso per non dire la mia, ma abbastanza supponente da prenderne la responsabilità. Eppure finisco per appartenere alla musica e questo è meraviglioso.

Poi ci sono aspetti più formali che sono egualmente importanti: un senso multi - prospettico che negli ultimi anni, da quando l’improvvisazione si è divincolata dalle provenienze stilistiche in modo deciso, ha preso il sopravvento. E sempre più spesso l’improvvisazione sembra una composizione istantanea… anche questo è un aspetto che è emerso negli ultimi anni. C’è qualcosa di più perentorio che si può dire. Io sono per un’improvvisazione dove succede qualcosa, dove si agitino forme, dove si valichino confini.

Io penso a una drammaturgia dell’improvvisazione.

Rispetto a qualche tempo fa, ora cerco di non perdere di vista il senso complessivo di quello che sta succedendo mentre improvviso... la costruzione e la decostruzione, la dislocazione nello spazio, il peso timbrico, una specie di neo-narrazione che sgorga anche dal più radicale degli approcci…

Sto attento a non stare troppo attento, ecco.

Guardandosi indietro, quali sono stati i momenti fondamentali della sua carriera da musicista? Per fondamentali intendo quelli che hanno determinato una svolta nel suo approccio alla musica o al suo strumento.

È buffo parlare di carriera, davvero. Ma posso dire quali sono alcuni punti fondamentali e originatori di svolte in questo cammino confuso:

- l’innamoramento per i rumori di ogni genere (lo sono stato fin da ragazzo. Posso enumerarne decine, anche non più ascoltabili.)

- entrata di nascosto in un teatro durante le prove orchestrali di La Mer di Debussy

- lettura di “Silenzio” di John Cage

- interpretazione di Demetrio Stratos dei Mesostics di Cage

- concerto di Roscoe Mitchell trio con Tom Buckner e Gerald Oshita a Londra

- la frase pronunciata da Lacy a Bologna nel 94 durante uno stage “ and now let’s play it wrong”

- il periodo dolorosissimo di studio degli overtones sul soprano in un bosco lungo il fiume

- l’imboccatura preparatami da Jon Van Wie

- la decisione di circa quindici anni fa di imbracciare solo il sax soprano

- ascolto di For Samuel Beckett di Morton Feldman

- Suite per cello solo di Bach nella versione di Pierre Fournier

- il primo cd in solo per amirani records

- la morte di mio padre

Molto spesso si trova a suonare lontano dal nostro “bel paese”. Com’è la situazione per la musica d’improvvisazione nel resto dell’Europa e di conseguenza come giudica la situazione Italiana attualmente?

Io penso ci sia un problema di fruizione, o meglio, di modalità fruitiva.

Il musicista si trova oggi a ricoprire una serie di ruoli che forse neanche nel rinascimento avevano questo carattere multiplo… ma tutti gli sforzi produttivi, performativi, compositivi, improvvisativi, di studio ecc., si scontrano con una fruizione molto addomesticata, televisiva e in genere poco curiosa.

Forse un ripensamento circa il fatto che si tratta di comunicazione si deve fare.

In Italia la situazione è semplicemente drammatica, non ho altre parole.

Ci sono straordinari musicisti, ci sono musicisti meno straordinari, c’è un pubblico poco numeroso, pigro, forse stanco e ripiegato, ci sono poche e opache figure di mediazione.

Inoltre il panorama musicale dell’area improvvisativa è molto diviso e giace in tristi cortili.

C’è una certa corruzione mentale, direi. Una cosa che davvero ritengo impossibile è che ci sia pochissimo confronto, e qui uso una parola quasi fuori moda, “culturale”.

Tra i musicisti, intendo. Quasi che questo spazio di riflessione non possa essere che gestito a livello micro - societario, a tavola, in modo carbonaro…

Magari tornare a pensare che la musica, come le altre arti, ha un potere sublimativo che va ben oltre entrare nel circolo vizioso di produzione, recensione (banale anche quando molto buona) e scomparsa, potrebbe farci ricominciare a prendere respiri più ampi.

Pensiamo che noi facciamo cose che ri - penetrano la società, che l’improvvisazione è un indicatore di nuovi paradigmi sociali.

In Europa, trovo una maggiore curiosità e meno schemi precostituiti. La formazione musicale è ad altri livelli e la possibilità di condivisione più alta. Tuttavia sono tempi bui, nei quali mantenere la barra è prova non facile.

Di queste cose negli Stati Uniti se occupano le università, non dimenticando che il rapporto con il divenire sociale è per l’arte un parametro indimenticabile.

Siamo arrivati all’ultima domanda. Colgo l’occasione per ringraziarla e chiederle quali sono i suoi prossimi progetti?

Anch’io voglio ringraziarti per le domande e per l’occasione che mi hai dato per tentare nuove connessioni. È anche tempo di semina.

Ho al momento, musicalmente, diversi progetti attivi.

Il duo Reciprocal Uncles con il meraviglioso pianista Gianni Lenoci che uscirà nei primissimi mesi 2010. Una musica incredibilmente intensa e drammatica che portiamo in un micro tour negli Usa il prossimo dicembre. Con Gianni, l’intesa, la condivisione, lo spessore e il peso timbrico hanno immediatamente preso corpo dal primo momento.

Gianni ha un tocco molto elegante e un senso del silenzio molto contemporaneo e suonare con lui è “challenging”!

Il trio Granularities con Martin Mayes al corno francese e all’alphorn e Lawrence Casserley al signal processing instrument è una combinazione fantastica. Credo senza dubbio che Lawrence sia un guru del processing, il suo lavoro rivoluziona la gran parte delle mie intenzioni improvvisative e sposta gli elementi in modo imprevedibile. Il tutto in quadrifonia, con un lavoro di spazializzazione affascinante e per me nuovissimo.

La sua idea di accostare uno strumento di derivazione classica con il french horn, che nelle mani di Martin diviene flessibilissimo, al mio sax soprano crea un ibrido molto complesso e ricco di cose che vi si agitano dentro. I piani armonici e melodici sono traslati e la musica è assolutamente, starei per dire”fisicamente”, molto coinvolgente. Abbiamo avuto tre live bellissimi e siamo stati invitati al festival “Musiche Possibili” per il prossimo novembre all’Antica Sinagoga di Ivrea, dove registreremo e filmeremo e avremo anche il concerto trasmesso a Radio3 Battiti.

La mia idea di avere un trio con pianoforte e violoncello sta prendendo forma in questi giorni in UK dove con Hannah Marshall e al piano di Nicola Guazzaloca cerchiamo di dare forma a un incrocio timbrico che mi sta molto a cuore. Sono molto curioso di che potrà uscirne.

Sono ora in tour in Belgio con il chitarrista Enzo Rocco in una serie di date in duo e poi insieme al mio fidatissimo alter-ego trombonista Angelo Contini, Enzo e alla voce funambolica di Jean-Michel Van Schouwburg, a frantumare le certezze di Brussells, con il quartetto Sparkle 4.

Quattordici anni fa, all'uscita dei primi dischi dell'allora neonata Amirani Records, intervistammo il protagonista di quei dischi, nonché ideatore dell'etichetta, Gianni Mimmo, scoprendo un personaggio decisamente atipico, se non proprio unico. Da allora il sopranista pavese è stato autore di molti lavori di indubbio interesse, mentre la sua etichetta ha significativamente contribuito a diffondere in Italia la musica improvvisata e quella contemporanea, facendo conoscere importanti artisti italiani e stranieri. Siamo quindi tornati a parlare con Mimmo per conoscere l'attuale "stato dell'arte" sia della sua carriera di musicista, sia della Amirani.

All About Jazz: Cominciamo dalla dolorosa attualità: come hai passato quest'anno complicato di cautele e blocco delle attività pubbliche?

Gianni Mimmo: Il tempo si è aperto, credo avere sfruttato l'occasione per fare altro, principalmente per studiare, visto che l'attività concertistica è svanita e ho fatto solo due concerti live. Ti confesso che in più di un'occasione ho avuto la sensazione della necessità di quello "stop." Oggettivamente, stavamo correndo tutti come dei pazzi e improvvisamente avevo l'occasione per riflettere con calma. L'opportunità di riascoltare! Un vero lusso... e ho scoperto quanto fosse necessario riascoltare. Non trascurerei l'aspetto ammonitorio di questo tempo: ero troppo schiacciato sul fare e avevo bisogno di guardare. Per questa ragione, nonostante l'affermazione possa sembrare cinica (il prezzo pagato a questa pandemia è stato, e ancora è, altissimo), questo tempo ha avuto una sua importante utilità.

AAJ: La penso anch'io nello stesso modo e mi spiace che, invece, siano così pochi a rendersene conto. L'ansia dettata, anche comprensibilmente, da mille cose—il rischio del virus, il cambio di abitudini, l'assenza di reddito, i timori economici per il futuro—ha impedito ai più di cogliere i molti elementi positivi che ci offriva la situazione, che potevano essere un escamotage per cambiare qualcosa in un mondo che anche prima era pieno di aberrazioni.

GM: È vero, sebbene molti siano stati travolti dalle difficoltà. Ma non posso non sottolineare che, anche prima di questa situazione, le cose non andassero esattamente a gonfie vele e come la gran parte dei musicisti non vivesse di musica. Non posso dimenticare di quanto ci siamo lamentati per non avere il tempo di provare, di scrivere, di progettare... Questo forse era il momento per prendersi quel tempo. Ma può anche darsi che io veda le cose a questo modo per ragioni anagrafiche...

AAJ: In effetti gli anni passano: da quando ti intervistai la prima volta ne sono passati quattordici ed era appena nata Amirani Records, che oggi ha un bellissimo e invidiabile catalogo di sessantacinque titoli. Cominciamo da qui, dalla vita dell'etichetta.

GM: Guardavo il catalogo proprio qualche giorno fa e consideravo che complessivamente sono abbastanza soddisfatto di questi tre lustri di attività. Certo le condizioni sono profondamente mutate, a cominciare dalla liquidità della fruizione. Il catalogo è ora disponibile quasi completamente anche in digitale. Nel corso degli anni ho ricevuto davvero molto materiale, ho spesso rifiutato anche cose molto buone, ma sempre per ragioni di possibilità. Tuttavia, credo di avere tenuto aperto il ventaglio delle proposte editoriali e cercato di mantenere integra l'identità della label. C'è stato un periodo in cui ho immaginato la collaborazione si potesse allargare, potesse formarsi un team... Non è andata così. Forse l'Italia non è un paese adatto a formare squadre... o forse, più semplicemente, il mio versante individualista non agevola la collaborazione. Ma questo, in fondo, non ha penalizzato l'etichetta, direi. Forse ne ha indirizzato meglio l'identità, che oggi mi sembra sufficientemente chiara, magari a discapito di una più numerosa produzione.

AAJ: Sembra anche a me, proprio per questo ritengo che per la musica improvvisata in Italia Amirani sia stata un momento importante: le ha dato una visibilità e un'autorevolezza che a mio parere prima mancava. Non perché non ci fossero le etichette—penso per esempio a Setola di Maiale—ma perché la visibilità era diversa. E Amirani ha contribuito ad aumentarla per tutti.

GM: L'approccio editoriale era ed è molto diverso, perché l'ottimo Stefano Giust, con Setola di Maiale, ha un'apertura a 360 gradi. È una scelta coraggiosa e anche necessaria. Non credo esistano altri cataloghi di quella portata. Quando guardo i numeri resto sempre stupefatto, ha un catalogo immenso, con alcune cose di livello altissimo accanto ad altre più modeste, ma sempre genuine e frutto di un lavoro originale. Il mio lavoro è diverso. Personalmente sono sempre stato affascinato dalla "presunzione selettiva" del ruolo editoriale. Guarda per esempio certe case editrici librarie, osserva quanto sia importante il loro segno per l'opera che editano. È come un abbraccio che scalda ciò che pubblicano. Certe label hanno questa stessa caratteristica. Cito sempre l'austriaca Kairos, che adoro, per fare un esempio. La mia presunzione ulteriore è di avere questa funzione pur senza sovvenzioni, senza una squadra, artigianalmente. "L'orgoglio del pezzente," avrebbe detto mio padre.

AAJ: In effetti credo che la caratteristica di Amirani sia stata quella di presentare molto bene, anche a livello di copertine e libretti, lavori tutti di qualità e tutti di un genere magari ampio, ma comunque sempre identificabile in ragione della sua radicalità. E questo ha permesso di alzare il livello dell'immagine della musica improvvisata nel nostro Paese.

GM: Mi trovo spesso a insistere con i musicisti affinché ci sia rigore. Quello che si pubblica non deve essere un demo, deve avere la dignità per stare in un catalogo. Questo valeva per Amirani Records già ai suoi esordi, quindici anni fa, ma oggi forse ancora di più. Liquidità della musica e della fruizione, frammentazione dell'esperienza, piattaforme internet confusive a costo zero: perché fare un CD o un LP, costoso, faticoso e ascoltato molto meno? Un lavoro si pubblica quando si vuol mirare in un altro luogo, lasciare l'opera come un segno cui poter ritornare fisicamente. E questo può servire, come è infatti accaduto, a dare una visibilità e una dignità pubblica diversa al settore, a far sì che quell'opera non si perda nel mare delle proposte, possa essere ricercata anche a distanza di anni, oppure essere notata da soggetti che altrimenti non se ne sarebbero accorti. Io sono un po' old fashioned, l'ascolto per me continua ad avere un aspetto rituale, in un certo senso. Un buon esempio può essere la prossima uscita di Amirani: un lavoro del trombettista e compositore Mario Mariotti intorno all'opera di Boris Vian, in collaborazione con l'editore Marcos Y Marcos. Il disco, in vinile a tiratura limitata, sarà distribuito insieme al libro di Vian. Piccoli numeri, si intende, ma cose belle e fatte per bene, produrre le quali ha un valore in sé.

AAJ: E che, di nuovo, hanno la possibilità di gettare altra luce su un settore della musica altrimenti non solo trascurato, ma anche difficile da far conoscere per la sua indubbia singolarità.

GM: Anche da un punto di vista terminologico non è facile comunicare intorno a questa musica. La vocalist e performer inglese Viv Corringham mi raccontava che nel presentare per promuovere i suoi lavori evitava di usare la parola "sperimentale," in quanto intimorisce chi la legge o sente. Anche l'espressione "musica di ricerca" è controproducente. Picasso affermava che nessuno è interessato a uno che cerca qualcosa di nuovo, ma guarda con attenzione a chi ha trovato qualcosa: "Quando dipingo, il mio obiettivo è mostrare ciò che ho trovato, e non ciò che sto cercando. In arte le intenzioni non bastano."

AAJ: Ed è anche per questo genere di difficoltà, mi pare, che diventa importante la valorizzazione di tutto ciò che sta attorno alla musica: per comunicare con chi non conosce questo tipo di musica e far passare che c'è altro dietro quei suoni che al primo ascolto un inesperto potrebbe semplicemente considerare sgraziati e privi tanto di logica, quanto d'interesse.

GM: L'obiettivo è far giungere questa musica laddove non arriva. Condizione senza la quale il rischio di autoreferenzialità è alto, magari lamentando un immeritato isolamento. Ogni luogo è diverso e peculiare naturalmente, ma in Italia trovo necessario (ri)-costruire una relazione con l'audience, cosa che si è andata smarrendo nel tempo. Più che in passato tendo a costruire una relazione anche attraverso le parole. Nulla di particolare: indicazioni su quello che farò, oppure ho appena fatto; considerazioni su quel che mi guida, o che ho provato suonando. È questo un aspetto spesso trascurato, invece credo che su questo piano ci sia molto da fare, che curare con la giusta misura questa relazione permetta di rendere il cammino dell'ascoltatore in quella matassa di stimoli che gli viene offerta. C'è stato un tempo in cui l'ascolto era più attivo, meno "seduto," e questo tipo di aiuto non era necessario; ma oggi le condizioni sono veramente mutate.

AAJ: Io aggiungerei anche che si corre il rischio di scivolare nell'ideologia dell'ascolto non mediato, che ha un suo indiscutibile valore, ma va bene solo per l'ascoltatore già pronto ad affrontarlo. Nessuno "nasce" predisposto ad ascoltare la classica o il jazz o la contemporanea: se ne diviene capaci grazie a processi educativi attraverso i quali, spesso, si è passati inconsapevolmente; processi analoghi per la musica improvvisata sono rari: perché rifiutarsi di spargerne dei semi? Forse perché, come dice qualcuno, sarebbe paternalistico? Ebbene, credo sia il momento di riconoscere che ogni processo formativo è paternalistico, ma che togliendo quel paternalismo restano solo l'ignoranza e l'incompetenza, camuffate da "spontaneità."

GM: Condivido, ritengo davvero molto importante la ricucitura del rapporto tra opera e fruizione. La viva fragranza di ciò che accade nell'improvvisazione è talmente importante che non può esser buttata lì, confusa con altri stimoli. Credo sia importante individuare una strada, una lettura, attraverso la quale i diversi piani di ricezione di chi ascolta possano trovare il modo di cogliere gli elementi di interesse, di far voltare lo sguardo verso quel che accade, così da far tornare a casa le persone con la consapevolezza che durante il concerto sia successo, anche solo per alcuni momenti, qualcosa di vivo e rilevante. Vedo che anche le cose più ostiche, se introdotte, riescono a essere avvicinate meglio da un maggior numero di persone, per cui oggi fare qualcosa del genere mi sembra necessario. Il chitarrista John Russell, che è da poco prematuramente scomparso, mi ha ripetuto più volte come fosse necessario "to stay welcoming."

AAJ: Penso che servano anche nuovi spazi e nuove rassegne, che oggi mi pare manchino quasi completamente. Perché anche le cornici sono importanti ed è fondamentale che siano diverse da quelle di altri generi musicali.

GM: Questa è un'altra cosa sulla quale spesso insisto con le persone con cui collaboro, siano essi musicisti, organizzatori, responsabili di istituzioni: gli spazi devono avere il medesimo tipo di rigoredella musica che vi eseguiamo. Non possono essere buttati là: un pensiero vi deve risiedere. Se vogliamo avere spazi e possibilità -dobbiamo farlo mostrando di avere una caratura che ci differenzi e che dimostri il nostro peso. Un profilo magari di nicchia, ma che in mancanza di quella cura non avrà il riconoscimento che gli spetta. In un workshop che tenni nel Regno Unito ho usato l'espressione a detached profile per indicare questa figura.

AAJ: Un profilo—mi permetto di aggiungere—che potrebbe includere un aspetto importante dal punto di vista generale e umano, e che invece viene spesso trascurato: il fatto che l'improvvisazione non è solo un genere musicale, né è caratteristica solo dell'arte, bensì è una forma d'agire che l'uomo utilizza sempre e ovunque, anzi, che esercitiamo quotidianamente tutti, senza però che ci si sia mai occupati molto né di capire come la usiamo, né di imparare a usarla meglio. Parlarne, o farvi cenno, potrebbe avvicinare molti all'improvvisazione musicale.

GM: Ricordo che anni fa al Dimitria Festival di Salonicco, dove mi trovavo con Gianni Lenoci, il pianista Sakis Papadimitriou, che era il direttore artistico per la sezione "improvvisazione" del festival, ci chiese di fare una specie di introduzione approfondita prima dei concerti, ritenendo fosse proprio ciò che mancava al contesto della rassegna. Io e Gianni ci appassionammo alla cosa e gli esiti furono davvero interessanti: non solo un numero particolarmente elevato di spettatori al concerto, ma anche una serie di scambi e riflessioni successive al live, con i commenti del pubblico e anche di artisti di campi diversi. Ricordo l'intervento molto pertinente di un pittore che introdusse un confronto con l'ispirazione a dipingere, a partire dalle spiegazioni preliminari che avevamo dato. Una signora nel pubblico trovò una curiosa relazione tra quella musica e la freschezza dello sguardo, parlò di fragranza e disincanto. Bellissimo.

AAJ: Tornando ad Amirani, oggi qual è lo stato dell'arte?

GM: Le ultime uscite sono state molto ben accolte e importanti anche sul piano del coinvolgimento produttivo e personale. Di solito non brillo per autoindulgenza, ma credo di aver fatto un buon lavoro. Credo che in alcune di queste l'intensità creativa sia piuttosto alta. L'ultimo nato, A Few Steps Beyond, ultimo concerto tenuto dallo "zio" Gianni Lenoci, in solo al Talos Festival 2019, pochi giorni prima della sua scomparsa, è anche un documento importante e luminoso.

AAJ: So peraltro che ci si sta occupando degli inediti di Gianni, ne parlava il suo allievo Francesco Massaro in un'intervista di qualche mese fa.

GM: Sì, c'è moltissimo materiale, alcune cose molto buone. Mi auspico che, per gestirlo, si formi un soggetto con un profilo capace di valorizzare la grande quantità e la qualità delle cose che Gianni ha lasciato sui tanti versanti che lo interessavano: compositivo, esecutivo, didattico, critico. Il libro appena pubblicato da Haze-Auditorium Alchimia dell'istante, ci regala uno sguardo sulle molte sfaccettature della sua personalità artistica, la cultura non solo musicale e la sua acutezza: il suo lascito non può e non deve essere sprecato. Tornando all'etichetta, vorrei riservarmi un'uscita per un mio lavoro in solo, per poi dedicarmi a una ben precisa programmazione delle uscite successive: vorrei continuare a selezionare, anzi forse farlo ancor di più che in passato, limitandomi a due o tre dischi l'anno, ma curando molto tutto dal punto di vista concettuale. Insomma, guardando avanti l'etichetta farà meno ma, spero, farà meglio, selezionando i materiali migliori e pensando molto i progetti editoriali.

AAJ: Mi sembra una buona direzione, anche alla luce di quel che dicevamo prima: distinguere ciò che viene editato su disco da quel che finisce in rete, valorizzandone le specificità.

GM: L'esperienza sembra dire che l'edizione limitata, se ben presentata e curata, comunque arriva. Proprio stamattina da Anversa mi hanno chiesto il cofanetto (6 CD) di Anthony Braxton, che è il numero 14 del catalogo, adesso siamo al numero 65. Il fatto che cerchino un disco così "vecchio" significa che il catalogo funziona: mantiene attenzione sui prodotti artistici che raccoglie, fa sì che non ci si dimentichi di loro. Amirani Records ha anche qualche ascoltatore affezionato in giro per il pianeta: USA, Europa e Giappone. Alcuni fedelissimi collezionisti. Aggiungiamo anche che le uscite in vinile (per ora solo tre in catalogo) raccolgono nuove adesioni e interesse trasversale. Quando incisi il mio solo Further Considerations, per Tarzan Records, mi trovai a riflettere in modo differente alla musica che volevo fare. Il vinile cambia gli spazi disponibili—due facciate relativamente brevi—ti forza a pensare diversamente la tua progettualità. Inoltre, l'oggetto in sé presenta aspetti di relazione interessanti e nuovi per chi non lo conosce (per chi non è nato con i vinili). A parte il vezzo (mi è capitato diverse volte di vendere LP a chi non possedeva il giradischi!), vi è un aspetto rituale nel mettere un disco sul piatto, che chiama a una relazione forse nuova con l'oggetto per i più giovani... Non saprei dire. A me piacciono moltissimo e ne posseggo una quantità...

AAJ: Questo mi ricorda una cosa che ho ascoltato da Wolfgang Sachs, uno dei padri dell'ambientalismo, il quale per rivalutare il concetto di limite—che di solito pensiamo solo come una cosa negativa—usava la metafora del quadro, osservando che il pittore deve la possibilità di realizzare qualcosa di artistico proprio alla limitatezza dello spazio disponibile sulla tela: senza quel limite, finirebbe solo per riprodurre la realtà.

GM: In generale quello del limite è un concetto chiave, nell'improvvisazione e anche nell'esecuzione di partiture grafiche, una pratica compositiva e tattica cui faccio talvolta ricorso. Dirimente, all'interno di un contesto pulviscolare, capire come gestire la libertà e come costruire, o essere parte di, una forma, che è poi ciò che esprime la libertà stessa. Steve Lacy insisteva sull'utilità dei tight corners, il limite come luogo cui dedicarsi. Martin Davidson di Emanem ha pubblicato del materiale inedito di Steve in un album intitolato Free for a Minute, sua espressione fulminante per comunicare la necessità di darsi dei tempi per la libertà, senza i quali non si può neppure capire di essere stati liberi.

AAJ: In proposito, e in riferimento anche alla facilità di pubblicazione "liquida" delle performance di cui parlavamo, a me sembra che quest'ultima abbia insito il rischio di documentare anche improvvisazioni "non riuscite," ovvero concerti nei quali le cose "sono andate," ma non si è prodotto qualcosa dotato di una forma chiara. Secondo te, come si può distinguere un'improvvisazione "riuscita" da una che non lo è?

GM: Credo si possa dire che il discrimine risieda nella qualità, nella sincerità artistica. E che il rischio principale dell'improvvisazione sia il "catalogo," una pratica espositiva che fa ricorso all'intero vocabolario posseduto. È una cosa che succede spesso, l'ho vista fare anche ad alcuni miei "dei." È un rischio che bisogna correre e trascendere. L'improvvisazione ha forse a che fare con un'eccedenza, se è efficace produce qualcosa che rimane a farsi osservare per qualche tempo. Lascia segni. Il problema si situa nel passaggio dalla soggettività all'oggettività: quando si improvvisa, il punto di partenza è inevitabilmente la posizione dell'ego, che decide come e cosa agire nel suono. Ma, dopo questo avvio, è necessario andar oltre, applicando una determinata qualità complessiva di produzione e di ascolto. Se questo processo avviene si è anche in grado di lasciare, superare quella fase egoica, arrivando ad "appartenere" a quel che si suona, quasi fosse la musica a suonare il musicista. Questo passaggio è ciò che determina la qualità di un processo improvvisativo, lo avverto come dirimente. Non è facile descriverlo, o almeno io non ho molte parole per farlo meglio di così, ma è davvero ciò che distingue le improvvisazioni significative da quelle che non lo sono. Anzi, che talvolta sono proprio noiose, perché permeate da una catalogazione auto-affermativa, ombelicale. L'improvvisazione meglio riuscita ha un maggiore rispetto per il silenzio e per le voci di tutti. Per la forma, in definitiva. Un processo meno sommatorio, più luminoso direi. "Act not Re-Act."

AAJ: Cosa intendi per "forma"?

GM: In questa accezione, intendo per "forma," agire la pratica improvvisativa esercitando una visione del particolare e al tempo stesso, possibilmente, globale. Per me questo vale anche nella solo performance, non è una caratteristica esclusiva della comunicazione con gli altri. È ovvio che tutti noi abbiamo i nostri licks, la nostra biblioteca, tuttavia è importante che vi si arrivi ogni volta con freschezza e innocenza, quasi fosse la prima volta. È proprio questo che ci consente di guardare alle stesse cose con prospettive differenti e con stimoli diversi. Se si mantiene questo tipo di qualità, umana ancor prima che musicale, difficilmente un'improvvisazione fallisce: può darsi che non arrivi a quel livello di perfezione formale cui aspiravamo ma, se c'è questo passaggio dal decidere all'essere deciso e si riesce a non scivolare nel catalogo, allora la "riuscita" è quasi sempre assicurata. Non so se sono riuscito a rispondere...

AAJ: Sì, per quanto è oggi possibile rispondere non solo a te, ma a chiunque altro, direi di sì. Il problema è che ci si è sempre occupati troppo poco dell'improvvisazione, non solo come modalità artistica musicale, ma come prassi umana in generale, per cui siamo carenti in primo luogo di strumenti linguistici e concettuali, una lacuna che paga chiunque provi a esprimersi sull'argomento.

GM: Aggiungerei solo una cosa: ciò che informa l'improvvisazione è molto di più di quel che noi musicisti pensiamo. Noi stessi dobbiamo cercare di comprendere cosa sia questo "di più." Ricordo che Ran Blake, in un suo bellissimo libro, dice che questa musica è così ricca perché molte cose vi abitano e per suonarla bene è necessario guardarsi attorno, essere consapevoli del periodo storico in cui si vive, essere attivi e aperti rispetto al mondo. Non basta suonare e saper suonare, per fare improvvisazione.

AAJ: Con ciò siamo già passati da Amirani Records all'artista Gianni Mimmo, che con l'etichetta discografica è certo intrecciato, ma è anche ben altro, sia perché Amirani non si riduce a te, sia perché pubblichi anche altrove. E tu, in questi quattordici anni, di esperienze ne hai fatte tantissime, lavorando con musicisti più o meno noti, ma spesso veramente straordinari.

GM: Senza dubbio la nascita di Amirani Records ha aiutato anche la mia attività di musicista, forse rendendomi più visibile. Però, anche dopo la sua apertura, alcune delle mie collaborazioni sono nate semplicemente per affinità artistica. Quella con Satoko Fujii, per esempio, è iniziata perché Fabrizio Perissinotto di LongSong Records -che conosce bene il mio lavoro e che aveva da poco pubblicato un lavoro della Fujii -un giorno mi ha detto papale-papale: "Tu devi assolutamente suonare con Satoko, c'è un'affinità ineludibile." Il live a Milano e il giorno dopo la registrazione in studio sono stati semplicemente formidabili. Il disco Triad , pubblicato da LongSong è andato davvero molto bene. Nel mio tour in Giappone abbiamo suonato, anche assieme a Natsuki Tamura, in diverse occasioni. E così è nata un'intesa che poi abbiamo sfruttato in altri concerti e nelle registrazioni con Joe Fonda al contrabbasso.

Con quel trio dovevamo essere in tour in Austria, Germania e Polonia proprio adesso, ma ovviamente è saltato tutto per la pandemia. Da poco ci hanno confermato lo slittamento delle date all'anno prossimo, il 2022, speriamo bene. Joe era veramente entusiasta del trio: lui, oltre che estremamente capace, è molto generoso e offre una quantità di suggestioni, quasi tutte leggibili; Satoko, invece, ha un incedere quasi misterioso e per certi versi ricorda l'attitudine di Achim Kaufmann, pianista sopraffino del Sestetto Internazionale che ho costituito insieme ad Harri Sjolstrom: c'è un'estetica sempre sorprendente, una certa fragranza, che richiede dapprima concentrazione e anche una certa sobrietà, un equilibrio da abbandonare e cui ritornare.

Con altri le affinità sono profondissime... con Gianni Lenoci, per esempio, la nostra condivisione era sopraffina, mi mancherà per sempre. Con Alison Blunt, altra artista cui sono assai legato, abbiamo fatto molte cose e abbiamo una relazione quasi telepatica, nonostante siamo molto diversi. Anche la collaborazione con Vinny Golia è nata esclusivamente da affinità artistiche: ci incontrammo nel 2009 negli Stati Uniti, mentre ero là con Angelo Contini e Stefano Pastor per un'iniziativa sull'improvvisazione presso l'università di Denver, Colorado. Avemmo così occasione di ascoltarci reciprocamente dal vivo (io come musicista ovviamente lo conoscevo già), ci piacemmo, passammo del buon tempo a tavola e decidemmo subito di collaborare. Abbiamo dovuto aspettare il 2014, quando ho fatto un lungo e bellissimo tour negli Stati Uniti con Alison. Avevamo anche quattro date in California e la contrabbassista Lisa Mezzacappa riuscì a organizzarci un'occasione per suonare insieme. Da allora non ci siamo più mollati, siamo diventati molto amici e ci sentiamo spesso, ancora nei giorni scorsi... Abbiamo suonato in molti posti d'Europa, anche con lo "zio" [Gianni Lenoci]. In concerto Vinny è una macchina da guerra, ma condividiamo anche molte risate. Insegna al California Institute for Arts di Los Angeles, un gran bel posto, e adesso sta scrivendo dei bellissimi brani per orchestra. Ho un bel legame di amicizia e di collaborazione anche con il clarinettista tedesco Ove Volquartz, ho suonato moltissimo con lui... Ho avuto molte collaborazioni con artisti assai distanti per derivazione, trovando spesso la profondità, la sincerità: questo è davvero un privilegio.

AAJ: Sono curioso di sapere qualcosa anche delle tue collaborazioni con Silvia Corda e Adriano Orrù.

GM: Silvia e Adriano sono artisti gentili, preparati, colti e al tempo stesso semplici. Qualità rarissime. Mi verrebbe di dire che sono persone necessarie. Musicalmente, Silvia è bravissima e non smette di apprendere: adesso sta studiando "Musica ricercata" di Ligeti e "Diary" del compositore cinese Xiaoyong Chen. Sotto una leggera scorza si nasconde una grande intensità. Nel live emerge piano piano, ma inesorabilmente. Adriano è solido, ha un bel suono grave e sa ascoltare, cosicché in trio funzioniamo benissimo e, col passare del tempo, mi rendo conto che ho sempre meno necessità di spingere, c'è un bellissimo amalgama tra spazio e densità. Anche con loro (unitamente al percussionista Thierry Wazianiak, mio partner nel trio di Yoko Miura) più o meno di questi tempi dovevamo essere in tour in Francia, ed è il secondo anno che rinviamo.... Con Silvia, però in duo, ho anche fatto uno dei miei ultimi concerti dal vivo, a Cala Gonone Jazz lo scorso luglio. I tempi sono maturi per incidere un secondo album, dopo Clairvoyance, stiamo riflettendo sul programma. Quella è una formazione piuttosto cameristica, avere un'idea di come disporre i pesi drammatici di quel tipo di narrazione può permettere di ottenere un prodotto più compiuto. E loro sono persone con le quali è bello fare questo tipo di esperienze. Ci penalizza il fatto di vivere un po' lontani, ma siamo sempre in stretto contatto e senz'altro riusciremo.

AAJ: Artisti di provenienze geografiche e con ascendenze molto diverse l'uno dall'altro. A parte l'amore per modalità improvvisativa, c'è qualcosa che permetta di accomunarli, delle ascendenze stilistiche o degli ascolti che condividete?

GM: Sicuramente sì, senza però che sia possibile farne un elenco, perché siamo tutti molto aperti, curiosi, interessati a tantissime cose diverse. Considero che ci siano nomi imprescindibili che compaiono spesso nelle conversazioni... sia del mondo del jazz che della musica classica o contemporanea o antica. Tuttavia, oltre al rispetto e al peso stilistico dei giganti, compaiono spesso derivazioni estetiche originali, dei punti nodali per ognuno che risiedono in nomi secondari, ma illuminanti che presiedono le scelte di ciascuno di noi. Delle affinità che legano in modo sorprendente tempi e stili distanti. Personalmente credo di aver un debito con la scuola viennese dei primi del secolo scorso: Berg, Webern, eccetera. Lì io trovo una luce obliqua che ricompare in Braxton, così come il Roscoe Mitchell degli ensemble cameristici non ha un afflato lontano da certe arditezze di Gesualdo. Molti musicisti con i quali ho lavorato mi hanno suggerito ascolti specifici, alcuni solo per la luce di un intervallo, di una combinazione armonica... Questo del lockdown è stato un tempo per studiare, per ritrovare cose. Tracce di altri musicisti, semi coltivati da Eric Dolphy, resi noti da Yusef Lateef, riemersi in certe frasi di Bennie Wallace. Un intrico di sentieri nei quali spesso i rimandi sono così sorprendenti...

AAJ: Oltre a quel che dicevi, hai altri progetti in vista?